東京ビッグサイトにて開催されますNEW環境展に出展いたします。

【展示会情報】

5月28日(水)~30日(金) (10時-17時)

東京ビッグサイト 東5ホール

①K502(屋内展示ブース)、②Z501(屋外展示場)

今回は小型バイオマスボイラー「ThanQ」の実品を展示いたします。

ぜひお越しください。

東京ビッグサイトにて開催されますNEW環境展に出展いたします。

【展示会情報】

5月28日(水)~30日(金) (10時-17時)

東京ビッグサイト 東5ホール

①K502(屋内展示ブース)、②Z501(屋外展示場)

今回は小型バイオマスボイラー「ThanQ」の実品を展示いたします。

ぜひお越しください。

マルエイパスカルエナジーの扱うバイオマスボイラー2製品について、経済産業省が定める令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業の省エネ先進設備として認定されました。

【補助金のメリット】

この補助金を活用して弊社のバイオマスボイラーを導入することで、

補助率:大企業1/2、中小企業2/3を受給して設備を設置できます。

(補助上限※複数年度事業の場合は30億円、非化石転換の場合は40億円)

【補助対象経費:設計費、設備費、工事費】

導入時には補助金の申請に関するサポートも行っております。

ぜひご活用ください。

補助金の詳細は下記からご確認いただけます。

【Sii(環境共創イニシアチブ) 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業】

バイオマスボイラーの運営において重要な要素は前述の通り、以下の3点と考えています。

今回は第3回目として、バイオマスボイラーのオペレーターとして知っておきたい基礎知識について解説していきます。

バイオマスボイラーはガスや重油などの化石燃料ボイラーと異なり、かなり独特な運転技術を必要とします。ボイラー技士免許など、必要な資格を持っていれば良いというわけではありません。

それぞれの設備構造や仕組みを理解し、実務経験者の解説を聞きながら「燃焼」という学問を体系的に学ぶことがバイオマスボイラーの安定稼働に向けた最短ルートとなります。

本記事では、バイオマスボイラーのオペレーションに関する基本事項と運用時のポイントを解説します。

バイオマスボイラーは、燃焼室でバイオマス燃料を燃やし、その熱で水を蒸発させることで蒸気や熱水を供給します。これにより、暖房、産業プロセス、発電などのエネルギー供給が可能となります。

以下が主な4つの構成要素です。

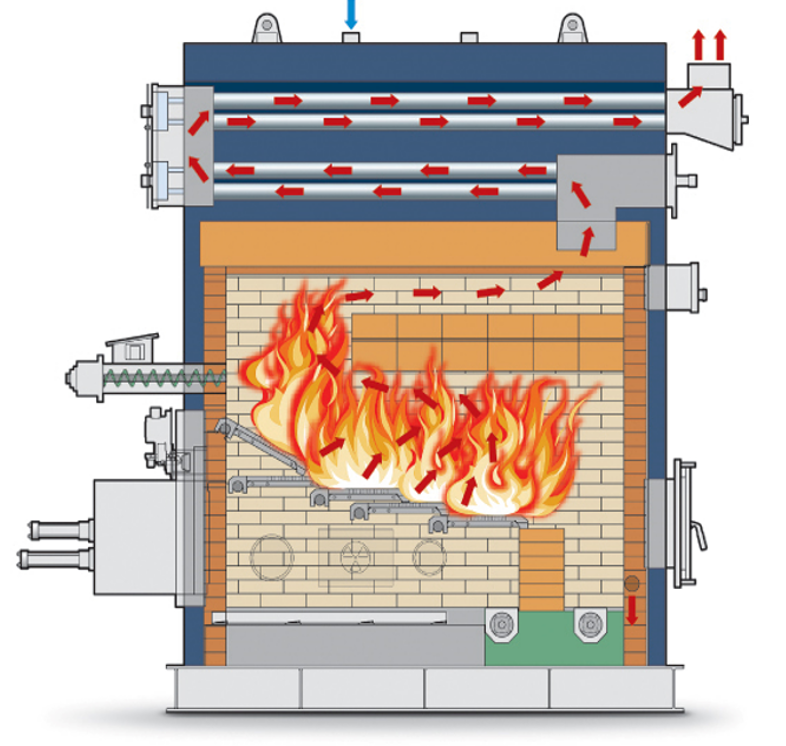

(ThanQ製小型バイオマスボイラー 装置断面図)

バイオマスボイラーの効率的な運用として、以下の点に注意しています。

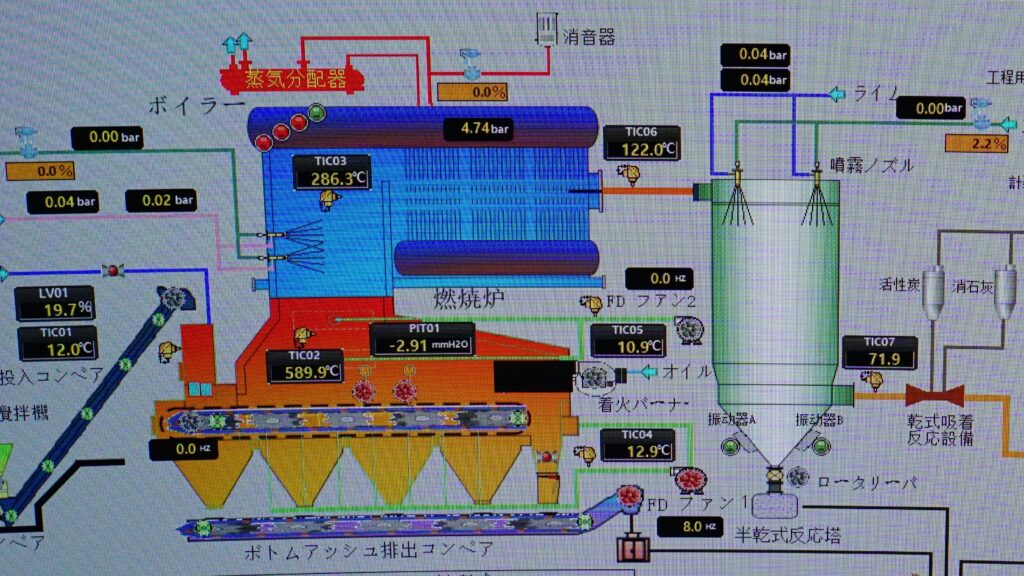

万能型燃焼炉ボイラー 運転モニター

ボイラー制御盤の日常点検

バイオマスボイラーは化石燃料に代わる持続可能なエネルギーソリューションですが、効率的に運用しなければそのメリットを最大限に生かすことはできません。適切なオペレーションは、燃料消費量を削減しつつ、環境負荷を低減します。

バイオマスボイラーの稼働において、現場オペレーターの存在は不可欠です。

弊社では入社後から現場研修、座学を交互に繰り返しながら学ぶことで、実践的なバイオマスボイラーオペレーターとしてのノウハウを積み重ねながら安全稼働に努めています。

バイオマスボイラーの運営において重要な要素は前述の通り、以下の3点と考えています。

今回は第2回目として、燃料調達の重要性について解説していきます。

燃料調達はバイオマスボイラー、バイオマス発電において、最も重要な要素と考えています。

いくら革新的な設備があっても、素晴らしいオペレーターに恵まれていても、燃料が無ければボイラーは稼働できません。

当たり前すぎて議論されることの少ない話題ではありますが、この重要性は実際に稼働してみないとなかなか伝わらない内容です。

これはただ燃料が集まるかどうかという点だけでなく、トラックでの運搬、燃料の保管、ヤードの面積や体積、燃料に紛れ込む異物の除去を含めた品質確保、火災の予防などそれぞれの観点を総じてクリアした状態を「燃料調達」と呼んでいます。

(木質チップ燃料)

ガスや重油など精製の中で単一化された燃料と違い、固形燃料は同じ1ロットの中でも、全く異なる燃料が入っています。もちろん燃料業者はサンプリング調査を行っていますが、あくまでも一部を切り取った参考値でしかありません。

まずは前提として、固形燃料はそのような側面があるという現実を知っておくことが重要です。

「良い燃料」というのはボイラーが安定稼働できる燃料品質を持ち、価格的にも安定した燃料を指すのではないかと考えています。

(ダンプでの運搬)

ここで見逃されやすいのは「中間土場」です。燃料調達を考える上で、運搬のために多数のダンプが行き来しますが、運営側の都合で燃料が荷卸しできないとなると結果的に運搬をキャンセルしなくてはならなくなり、多方面に迷惑をかけます。

燃料ヤードが大きければ全て解決しますが、大きくなればなるほど基礎コンクリートを必要とする面積が増え、費用も増加します。

(中間土場イメージ)

ここまでの総括として、ただ量が確保できればよいというわけでないことを説明してきました。

最終的な目的である「バイオマスボイラーで蒸気を作る」という観点の下、出荷元からバイオマスボイラーの現場運営に至る全体の流れを熟知して体系的に設計していくことで、ボイラーの安定稼働が達成されます。

マルエイパスカルエナジーでは、ただ商社的に燃料を販売するだけではなく、ボイラーの利用先であるオペレーターにとって魅力のある燃料の提供ができるよう心がけています。

これは実際に私たち自身が燃料を燃やし、バイオマスボイラーの運営を行っている我々だからこそできる大きな強みです。

バイオマスボイラーの運営において重要な要素を大別すると、以下の3点と考えています。

今回から3回に分けて、それぞれを解説していきます。

万能型燃焼炉ボイラーシステムの「万能型」という名の由来は、「有機物であればどんな固形燃料でも燃やす」という意味で名付けられています。

バイオマスをはじめとする固形燃料については様々な物体が混入します。例えば木質チップ1つをとっても、木質が持つ含水率は常に異なり、中には釘や鉄くずが含まれることも珍しくありません。運搬中にダンプ車の荷台を覆っている鉄板が剥がれ落ち、燃料と一緒に燃料ヤードに運ばれてしまい、ボイラーの燃料搬送系統で詰まることもあります。

小型バイオマスボイラーの安定稼働が難しいのは、燃焼炉が小さいためにこのような問題に多大な影響を受けることが最大の要因です。しかし原因が分かっているからと言って、含水率を常時一定にするのは困難であり、釘や鉄くずを完全に取り除くことも現実的には不可能です。

そのような問題を解決するべく開発された燃焼炉が「万能型燃焼炉ボイラー」です。

万能型燃焼炉ボイラー フロー図

万能型燃焼炉の最大の特徴は、燃焼炉床面にあたる「火格子コンベア」が特殊鋼鉄製のクローラー構造(キャタピラ)になっている点です。この火格子コンベアによって燃料炉全体でバランスよく燃焼を促し完全燃焼させ、燃焼灰を断続的に取り除くことが可能となり、ボイラーの長時間稼働を実現しています。

燃やして発生させた熱は燃焼炉上部の水管ボイラーで熱交換し、蒸気を発生させます。廃熱はサイクロン、バグフィルターを通り飛灰(フライアッシュ)を取り除いた後、最後は煙突で150℃以下となり、NOxやSoxといった大気汚染防止に関する規制値をクリアしてから大気放散していきます。

燃焼炉の様子

燃焼炉の温度は随時900℃から1,000℃で完全燃焼しています。燃焼空気が下部と側面から供給されており、壁は耐火レンガで覆っています。

火格子コンベア

燃焼炉床面の特殊鋼で作られたクローラー構造の火格子コンベア。火格子コンベアは、目視では動いているか分からないほど低速で稼働しており、1周するのに1時間以上かけることで完全燃焼を図っています。

ボトムアッシュ(燃焼灰)

燃焼炉の下から出てきたボトムアッシュ。灰の色は白く粒子も細かく大変きれいであることから、完全燃焼していることが分かります。

炉床を動かしながら燃焼炉全体の温度を常に1,000℃前後で保つことによって、安定燃焼と継続稼働を図っています。